Mengunjungi Museum Aceh bagi kami adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan tersebut membawa kami menelusuri jejak sejarah Aceh yang kaya dan panjang, dan juga rumit serta berliku.

Museum Aceh berlokasi di Peuniti, Kota Banda Aceh. Di dalam komplek museum, Anda bisa menemukan jejak-jejak sejarah tersembunyi, baik berupa catatan-catatan sejarah maupun melalui benda-benda yang akan membawa Anda ke masa lalu.

Letak museum ini sangat strategis sehingga menarik perhatian pengunjung untuk melakukan wisata edukasi di sana. Tidak hanya itu, Museum Aceh menjadi magnet bagi situs sejarah lainnya sehingga kawasan ini dilabeli dengan Situs Sejarah Kawasan Museum Aceh. Peta kawasannya mencakup beberapa situs sejarah yang sepertinya saling terkait satu sama lainnya.

Ada 13 situs sejarah yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, yakni:

- Kandang Meuh

- Gedung Baperis atau Gedung Juang

- Makam Sultan Iskandar Muda

- Pendopo/Meuligoe

- Taman Putroe Phang

- Gunongan

- Kandang Baginda

- Museum Tsunami Aceh

- Pesawat Seulawah 001

- Kapal PLTD Apung

- Masjid Raya Baiturrahman

- Makam Kandang XII

- Sentral Telepon Militer

Namun, dalam suatu kesempatan, kami hanya sempat mengunjungi kawasan di sekitar Museum Aceh saja. Inilah cerita kami saat memasuki gerbang menuju masa lalu Aceh.

Perpustakaan Museum Aceh

Saat kami memarkirkan kendaraan roda dua, mata kami tertuju ke arah pintu yang sedang terbuka di depan kami. Saat itu sekitar pukul 10.30 WIB. Parkiran kendaraan roda dua tepat berada di seberang depan Perpustakaan Museum Aceh. Saat itu hari Kamis, perpustakaan melayani pengunjung umum. Kami bergegas menuju ke sana.

Di depan pintu masuk, ada miniatur tumpukan buku yang diatur secara zig-zag. Kami menyempatkan diri untuk mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel. Saya dan anak-anak berdiri dengan gaya acak dan merasakan sensasi girang. Saat memasuki ruang perpustakaan, saya melihat ke kiri dan kanan. Arah kiri tampaknya berjejer dokumen-dokumen kantoran. Saya berpikir barangkali itu adalah kumpulan surat-menyurat administrasi museum atau semacamnya. Di sebelah kanan saat memasuki pintu, berjejerlah koleksi buku-buku dengan berbagai katalog.

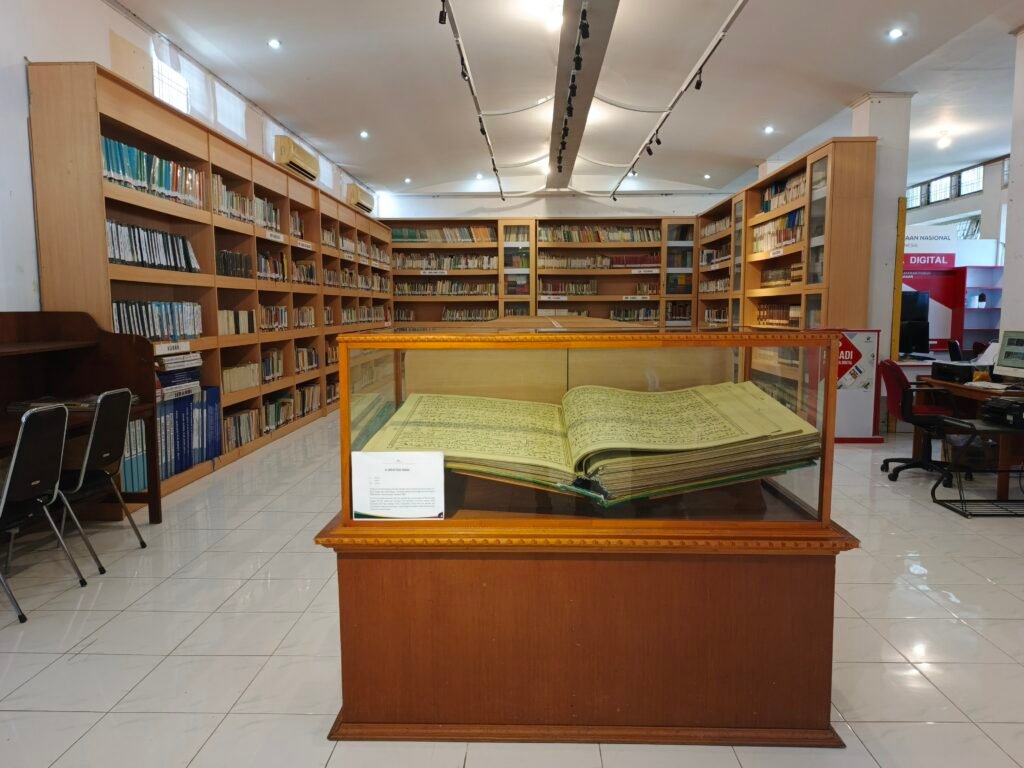

Salah satu daya tarik Perpustakaan Museum Aceh adalah terdapat pajangan Al-Quran tulis tangan. Pajangan itu diberi lapisan kaca. Barangkali untuk menjaga keutuhan dari lembaran-lembaran itu. Jika tidak dimasukkan dalam lemari kaca, bisa saja pengunjung membuka lembaran demi lembaran Al-Quran itu yang dapat merusak lembaran itu sendiri.

Al-Quran tulis tangan memiliki panjang 80 cm, lebar 65 cm, dan tebal 25 cm. Al-Quran ini memiliki ukuran yang besar dan ditulis tangan dengan indah oleh Teungku Hamdan Rusli. Sang penulis Al-Quran itu berasal dari Gampong Jambo Papan, Kecamatan Kluet, Kabupaten Aceh Selatan. Proses penulisan Al-Quran membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun, yaitu dimulai pada tanggal 2 Safar 1426 H, atau pada tahun 2005 dan selesai tepat pada tanggal 1 Oktober 2008. Pada tanggal 18 Mei 2009, Al-Quran ini diperiksa oleh tim peneliti dan terdapat sekitar 415 kesalahan penulisan. Kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh penulisnya sendiri.

Perpustakaan Museum Aceh pada dasarnya sama seperti perpustakaan-perpustakaan lainnya. Kesunyian yang tenang, kebersihan ruangan yang terjaga, dan buku-buku yang tersusun di raknya sesuai katalog. Saya berkeliling ke setiap rak sambil membaca beberapa judul buku, mengambilnya untuk membaca beberapa halaman saja, lalu mengembalikan ke tempat asalnya. Ada beberapa buku sejarah dan kesusasteraan yang saya buka di sana.

Baca Juga: Ibnu Batutah dan Kisah Awal Perjalanannya

Saat melintasi rak kliping koran dan majalah, saya mengambil sebuah buku kliping koran Serambi Indonesia edisi tahun 2003. Saya membuka lembaran demi lembaran dan melihat beberapa opini dari nama-nama yang saya kenal. Saya berharap menemukan cerpen pertama saya yang pernah dipublikasi di harian tersebut sekitar tahun 2003. Tapi saya lupa edisi berapa dan sayangnya, saya tidak menemukan apa yang saya cari. Saya juga membuka kliping Majalah Tempo tahun 1990-an dan menikmati beberapa tulisan dengan gaya khas Tempo yang tetap abadi hingga saat ini.

Lonceng Cakra Donya

Salah satu benda cagar budaya yang berada di Kompleks Museum Aceh adalah Lonceng Cakra Donya. Keberadaan lonceng ini sangat menarik perhatian karena begitu Anda memasuki gerbang masa lalu tersebut, Anda akan disapa oleh lonceng ini.

Lonceng besi raksasa ini konon katanya dibuat di China tahun 1409 M. Keberadaan lonceng ini menjadikannya sebagai lonceng terbesar dan tertua di Indonesia. Bentuk Cakra Donya ini sangat unik. Serupa stupa besi. Di sisi luar terdapat semacam inskripsi dalam huruf Arab yang menurut para ahli sudah tidak terbaca lagi. Tapi dalam beberapa catatan, tulisan huruf Arab itu terbaca dalam huruf China yang berbunyi “Sing Fat Niat Toeng Juu Kat Yat Tjo” yang artinya, Sultan Ling Tang yang telah dituang dalam bulan 12 dari tahun ke 5.

Kami memegang lonceng besi tersebut yang tampaknya masih kokoh. Lalu tidak lupa kami mengabadikan diri kami dengan latar belakang Lonceng Cakra Donya tersebut.

Rumoh Aceh

Rumoh Aceh yang masih berdiri kokoh di Kompleks Museum Aceh juga sangat ramai diminati pengunjung. Saat kami berkunjung ke sana, beberapa wisatawan tampak naik turun dari Rumoh Aceh itu. Untuk masuk ke dalamnya dikenakan tiket seharga Rp. 5.000 saja.

Secara fisik, bangunan Rumoh Aceh itu masih terjaga dengan baik. Saya melihat anak-anak tangga yang masih berkilat dan beberapa cat dindingnya juga masih awet. Bangunan berbentuk rumah panggung ini seakan mengingatkan kita bahwa dulunya, rumah orang-orang Aceh tampak seperti ini. Saya jadi teringat ke kampung halaman orang tua saya di Sawang, Aceh Utara. Rumah nenek saya adalah rumah panggung yang besar dengan desain yang sederhana, meskipun tidak persis sama seperti Rumoh Aceh tersebut.

Bangunan Rumoh Aceh ini memiliki ketinggian sekitar 9 kaki atau lebih dari permukaan tanah. Tiang-tiangnya yang besar dan di bawah rumah menjadi tempat untuk melakukan berbagai aktifitas lainnya. Saat menaiki anak tangga, kita akan terdampar ke ruang tamu atau lebih dikenal dengan seuramoe keue. Di ruangan ini berbagai aktifitas utama dilakukan dalam sebuah keluarga Aceh, seperti menerima tamu, duduk bermusyawarah, maupun berkumpul bersama keluarga. Ruangan selanjutnya terdiri dari ruang tengah, kamar, dan juga ada seuramoe likot yang berfungsi sebagai dapur atau aktifitas di mana perempuan Aceh berada.

Di dalam Rumoh Aceh terdapat beberapa benda seperti tikar, kayu-kayu berukir, lukisan para pahlawan Aceh, alat-alat memasak, dan lain-lainnya. Ranjang kuno juga ada di sana dengan tirai dan juga ada beberapa perlengkapan adat untuk melakukan suatu kegiatan kenduri atau perkawinan atau sejenisnya.

Pameran Temporer

Tidak jauh dari Rumoh Aceh terdapat gedung Pameran Temporer atau Pameran Wastra Koleksi Museum Aceh. Di dalam gedung ini terdapat koleksi kain-kain dengan beragam motif. Sejauh amatan saya, koleksi batik Gayo sangat mendominasi di sana.

Saya mengambil beberapa foto motif kain yang unik dan indah. Tapi ada beberapa kain yang dilarang untuk disentuh. Karena saya tidak memahami tentang serat-serat kain, beberapa motif kain yang berhasil saya sentuh di sana tampak kasar di permukaannya. Saya tidak tahu jenis-jenis kain yang ada di sana. Semuanya tampak indah menurut saya, baik dari segi motifnya maupun modelnya.

Di sana juga terdapat mesin jahit kuno yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Hampir serupa dengan mesin jahit manual merek Singer atau Butterfly. Tapi mesin jahit ini tampak lebih besar dan gemuk dibandingkan dengan dua merek tadi. Selain itu terdapat juga alat pemintal kain manual. Saya tidak tahu bagaimana cara kerja alat tersebut. Sekilas tampak beberapa kayu yang digantung dan diletakkan banyak benang di kedua sisinya. Kayu-kayu itu ditarik sedemikian rupa sehingga benang-benang tadi terangkat dan menyatu sehingga menjadi sehelai kain.

Makam Kandang Meuh

Di sebelah kanan Museum Aceh, ada pagar yang menghubungkannya dengan Kompleks Makam Kandang Meuh. Di sebuah bangunan yang beratap tanpa dinding, terdapat beberapa makam di sana. Itu adalah makam-makam para raja yang pernah memerintah pada masa Kesultanan Aceh beserta para keluarga, kerabat, dan ulama.

Ada dua kompleks makam yang termasuk ke dalam Makam Kandang Meuh, yakni Kompleks Makam Sultan Ibrahim Mansur Syah dan Makam Sultan Mahmud Syah. Pada makam-makam tersebut ada batu nisan kuno dengan tulisan Arab.

Ada beberapa sosok yang dimakamkan di sana, antara lain:

- Sultan Alauddin Mahmudsyah (1760-1764)

- Sultan Alauddin Muhammad Syah (1781-1795)

- Sultan Alauddin Jauhar Alam Syah alias Sultan Husein (1795-1824)

- Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah (1857-1970)

- Pocut Rumoh Geudong (Meurah Limpa/Pocut Lamseupeung)

- Pocut Sri Banun

- Sultan Alauddin Muhammad Syah

- Potroe Bineu (Pocut Meurah Diawan)

- Tuanku Pangeran Husein Anom (Wakil Kerajaan Aceh di Deli)

- Tuanku Zainal Abidin

- Teungku Chik

Gedung Bapperis atau Gedung Juang

Tidak jauh dari Kompleks Makam Kandang Meuh, ada Gedung Bapperis atau lebih dikenal juga dengan Gedung Juang. Gedung itu tampak seperti kantor dengan pintu buka dua yang kokoh dan menjulang. Gredel pintu antik masih bisa difungsikan dan sangat lembut, sepertinya terawat dengan baik. Saya membuka dan menutup gredel pintu itu berulang kali. Di atas pintu itu terdapat tulisan Udep Saree Matee Saahid, yang artinya hidup terhormat atau mati syahid. Ini merupakan filosofi perjuangan rakyat Aceh dulu yang hanya ada dua pilihan, hidup terhormat atau mati syahid dengan berperang melawan kafir.

Gedung ini merupakan salah satu dari sekian banyak gedung peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1880. Namun saat Jepang masuk ke Aceh tahun 1942, gedung ini digunakan oleh pemerintahan militer Jepang (shu-chokan).

Di gedung inilah pertama sekali bendera merah putih berkibar di Aceh setelah keluarnya pengumuman tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung ini menjadi saksi bisu bagi sejarah perjuangan bangsa Aceh melawan penjajah. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Aceh pernah menggunakan gedung ini sebagai markas. Meskipun saat ini gedung tersebut tampak sepi, namun pengelolaannya dipercayakan kepada Badan Pusat Pembinaan Rumpun Sultan Iskandar Muda atau BAPPERIS.

Makam Sultan Iskandar Muda

Di kawasan Museum Aceh juga “beristirahat” Sultan Iskandar Muda (semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya), Sebuah makam megah yang telah diatapi berada di sudut paling ujung setelah Kompleks Makam Kandang Meuh.

Siapa yang tidak mengenal sang sultan? Beliau adalah sosok yang membuat Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya. Semenanjung Malaka yang sangat strategis berada di bawah taklukannya dan sebagian besar wilayah Sumatera juga berada di bawah kekuasaannya.

Makam yang dicat putih dengan les hitam tampak terawat dengan baik. Kami mengucapkan doa-doa kepada beliau agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan beliau di tempat yang layak. Sultan Iskandar Muda menurut catatan sejarah wafat pada tanggal 27 Desember 1636 pada usia 43 tahun.

Itulah perjalanan kami saat berkunjung ke Museum Aceh beberapa waktu lalu. Kami benar-benar memasuki pintu gerbang masa lalu karena selama berada di sana, kami seakan-akan menembus batas waktu dan terdampar di masa lalu versi masa sekarang.